Les films d’horreur japonais, souvent appelés J-horror, se distinguent de leurs homologues occidentaux par des styles narratifs et des thématiques uniques. Ces films ont captivé le public mondial au fil des ans, mais de nombreux joyaux restent relativement méconnus. Le J-horror s’inspire largement d’un riche folklore, présentant des antagonistes sous la forme d’entités surnaturelles telles que des fantômes. Bien qu’ils intègrent de la violence et des moments choquants, la véritable force de nombre de ces films réside dans leur capacité à cultiver le suspense et une ambiance troublante.

Cette approche a contribué à l’attrait durable du J-horror, en proposant une perspective alternative sur la peur et la tension. Il est à noter que si plusieurs productions japonaises ont été adaptées au public occidental – comme en témoignent des remakes comme The Ring et Ju-On: The Grudge –, il reste un trésor de films moins connus qui illustrent les plus belles qualités de ce genre. Les spectateurs désireux de se plonger dans le cinéma japonais seront comblés par ces films sous-estimés, notamment Evil Dead Trap et Infection.

10 Infection (2004)

Un virus mystérieux se propage dans un hôpital

Situé dans un hôpital délabré et en sous-effectif, Infection crée une atmosphère envoûtante qui force le spectateur à abandonner son incrédulité. Malgré son immense succès au Japon – se hissant au deuxième rang des films les plus rentables à sa sortie, juste derrière « I, Robot » –, ce titre est depuis tombé dans l’oubli. La tension, tout au long du film, est exacerbée par le chaos qui règne dans l’hôpital du Dr Akiba, laissant le spectateur captivé et anxieux.

9.Zéro (2014)

Un film d’horreur effrayant basé sur une série de jeux vidéo populaire

Si Gekijōban Zero, connu internationalement sous le nom de Project Zero : Le Film, peut trouver un écho auprès des fans de la franchise de jeux vidéo qui lui est associée, le lien est pour le moins ténu. Le film s’articule autour des disparitions inquiétantes d’élèves d’un lycée catholique pour filles, et suit principalement Aya Tsukimori (Ayami Nakajō) et sa camarade Michi Kazato (Aoi Morikawa) alors qu’elles cherchent à percer les mystères qui rongent leur institution. Plutôt que de s’appuyer sur des sursauts de peur, ce film crée un sentiment d’effroi accablant, qui maintient les spectateurs en haleine.

8 Guzoo : La Chose Abandonnée par Dieu – Partie I (1986)

Une créature visqueuse attaque les filles en vacances

Malgré son titre, Guzoo : La Chose Abandonnée par Dieu – Partie I de Kazuo Komizu est un film indépendant plutôt qu’une suite. Ce court métrage de 40 minutes présente une histoire d’horreur monstrueuse, audacieuse et amusante, mettant en scène une créature gélatineuse qui menace un groupe de jeunes filles en vacances. Guzoo assume pleinement son identité de film de créatures sans rechercher la profondeur ou la complexité, ce qui lui permet de se concentrer sur le divertissement pur. Les spectateurs apprécient ce film non pas pour le développement des personnages, mais pour ses effets spéciaux impressionnants et son gore sans complexe.

7 La Fille aux serpents et la sorcière aux cheveux d’argent (1968)

Des phénomènes étranges se produisent après le retour d’une jeune fille à la maison

Durant son mandat de réalisateur de la célèbre série de films Gamera, Noriaki Yuasa a également réalisé La Fille-Serpent et la Sorcière aux Cheveux d’Argent. Ce film d’horreur de 1968, bien que ne bénéficiant pas du même héritage que ses homologues kaiju, raconte l’histoire de Sayuri (Yachie Matsui), qui revient d’un orphelinat et retrouve une dynamique familiale radicalement transformée. Les critiques soulignent souvent la réticence du film à s’approprier pleinement son intrigue excentrique, qui, bien qu’intrigante, a finalement conduit à sa sous-estimation. Néanmoins, l’efficacité des costumes, du maquillage et des effets spéciaux crée une toile de fond glaçante pour les frayeurs occasionnelles qui ponctuent le récit.

6 Douce maison (1989)

Une équipe de tournage tente de survivre dans une maison hantée

Dans l’une de ses premières œuvres, le cinéaste acclamé Kiyoshi Kurosawa établit son récit d’horreur avec Sweet Home. L’intrigue suit un groupe de cinéastes qui s’aventurent dans la propriété abandonnée de l’artiste Ichirō Mamiya, cherchant à récupérer ses œuvres perdues pour leur documentaire. Cependant, dès leur arrivée, ils rencontrent le fantôme de la défunte épouse de Mamiya, ce qui les plonge dans une hantise périlleuse. Souvent éclipsé par le jeu vidéo du même nom, considéré comme un pionnier du genre survival horror, Sweet Home offre un angle unique sur les histoires de maisons hantées.

5 Wild Zero (1999)

Le trio de rock japonais Guitar Wolf combat les zombies avec un super fan

Wild Zero, réalisé par Tetsuro Takeuchi, est un film de zombies amusant et décalé, resté secrètement méconnu. Cette comédie horrifique met en scène le groupe de rock Guitar Wolf, qui, aux côtés d’un fan inconditionnel (Masashi Endō), combat des hordes de zombies lors d’une épidémie chaotique. Malgré un accueil critique enthousiaste sur des plateformes comme Rotten Tomatoes, Wild Zero n’a pas encore acquis une reconnaissance générale. Son mélange d’humour, de proximité et de personnages pleins de vie continue de trouver un écho auprès d’un public en quête d’aventure légère et palpitante.

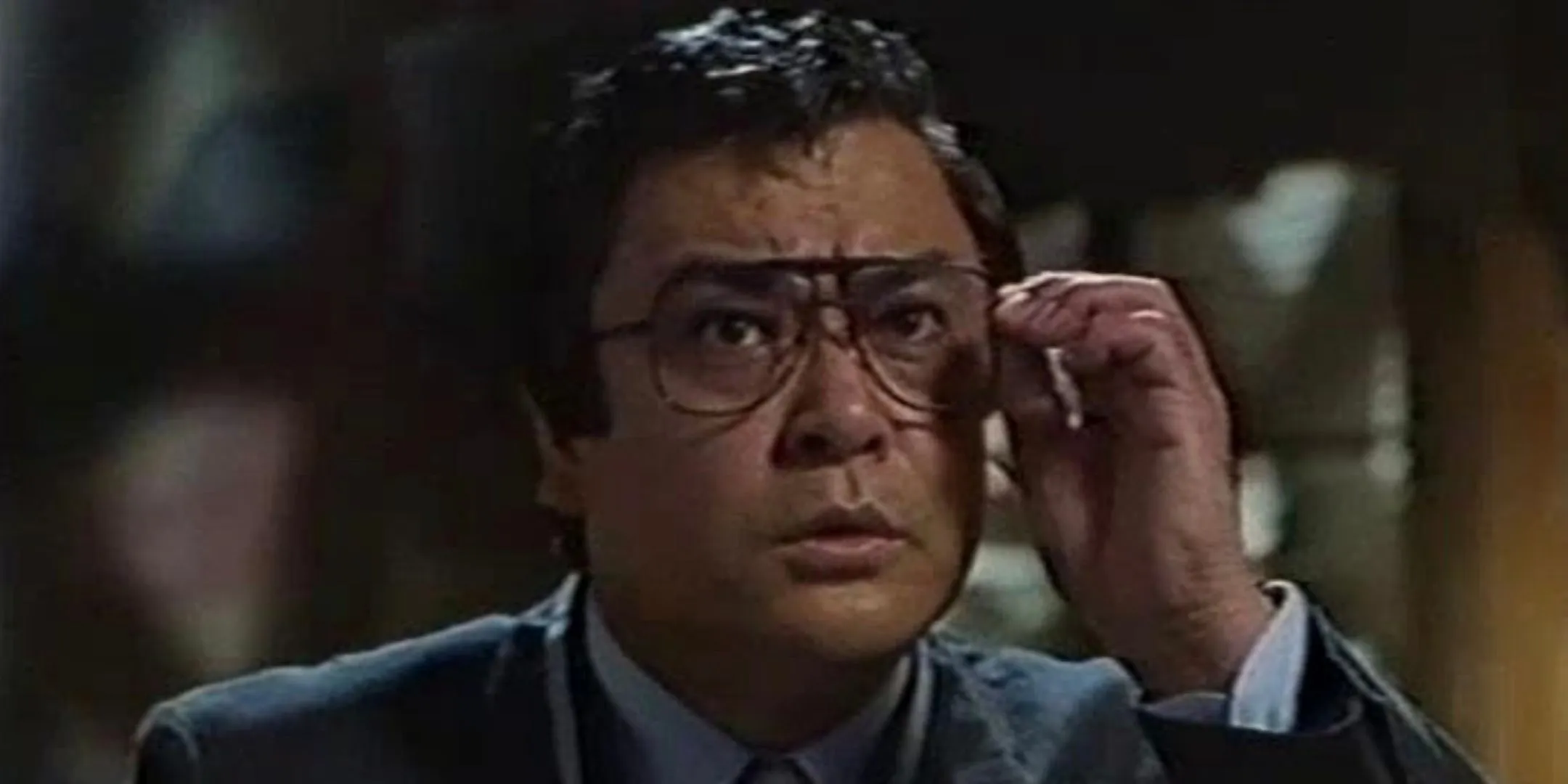

4 Evil Dead Trap (1988)

Une équipe de télévision confrontée à un agresseur meurtrier

Mêlant des éléments du giallo et du slasher, Evil Dead Trap de Toshiharu Ikeda offre une expérience visuellement saisissante et techniquement maîtrisée. L’intrigue suit Nami (Miyuki Ono) et son équipe de télévision alors qu’ils pénètrent par inadvertance dans un lieu abandonné où a été tourné un célèbre film de snuff. Alors qu’ils évoluent dans un environnement mortel, les membres de l’équipe affrontent un assaillant impitoyable déterminé à les éliminer un par un. Le film est connu pour ses représentations crues de la violence, ce qui lui permet de séduire les amateurs d’horreur non censurée. Bien que la fin ait suscité des réactions mitigées, son esthétique saisissante et ses effets spéciaux lui ont valu un public fidèle et ont inspiré deux suites.

3 Concombres (1963)

Des individus échoués sur une île succombent à des champignons mutagènes

Ishirō Honda, célèbre pour ses films de kaiju emblématiques, a également créé le moins connu Matango. Ce récit d’horreur centré sur les personnages, librement inspiré de « La Voix dans la nuit » de William Hope Hodgson, se déroule sur une île isolée où un groupe de naufragés découvre des champignons mutagènes. Plutôt que de s’appuyer sur des rencontres classiques avec des monstres, Matango explore en profondeur les dynamiques psychologiques et sociales en jeu, alors que la survie devient de plus en plus précaire. L’exploration de la lutte des classes ajoute une profondeur supplémentaire au film, mettant en lumière des thèmes plus sombres qui trouvent un écho auprès du public.

2 Splatter : Sang nu (1996)

Un médicament expérimental provoque la destruction

Le Body Horror est un sous-genre stimulant, présentant des transformations inquiétantes de la chair, souvent mêlées à des thèmes plus profonds. Si le classique japonais Tetsuo : Iron Man est fréquemment mis en avant, Splatter : Naked Blood mérite tout autant d’attention. Ce récit étrange suit le scientifique Eiji (Sadao Abe) alors qu’il cherche à créer une drogue destinée à remplacer la douleur par le plaisir. Malheureusement, l’addiction qui en résulte entraîne les utilisateurs sur un chemin périlleux. Malgré ses visuels grotesques, le film mêle des commentaires poignants sur des questions de société, gagnant ainsi une place dans les annales du J-horror.

1 Kuroneko (1968)

Deux esprits vengeurs éliminent plusieurs samouraïs

Kuroneko, ou Le Chat Noir, de Kaneto Shindō, s’inspire du folklore surnaturel japonais et offre une perspective obsédante et féminine sur la vengeance. L’intrigue du film tourne autour d’une mère et de sa fille qui, après avoir subi une mort violente aux mains de samouraïs en temps de guerre, reviennent sous la forme d’esprits vengeurs. Leur quête de vengeance mène à des affrontements terrifiants, mis en valeur par une photographie saisissante. Bien que Kuroneko ne bénéficie pas de la même notoriété qu’Onibaba de Shindō , il n’en demeure pas moins une œuvre emblématique du J-horror, incarnant des éléments de suspense et de folklore. Le film s’inspire également du théâtre kabuki traditionnel et s’inscrit dans la vague des films de « chats monstrueux » apparue dans les années 1960.

Laisser un commentaire ▼