À la découverte de l’héritage troublant des essais nucléaires au Kazakhstan : « Nous vivons ici »

Le premier documentaire de la réalisatrice Zhanana Kurmasheva, « Nous vivons ici » (Atameken), dresse le portrait poignant de trois générations aux prises avec les conséquences durables des essais nucléaires au Kazakhstan. Ce film captivant, dont la projection débute avec émotion au CPH:DOX, le Festival international du film documentaire de Copenhague, met en lumière les luttes pour la survie et l’espoir dans un monde marqué par les atrocités du passé. Le festival a débuté mercredi dans la capitale danoise et se poursuivra jusqu’au 30 mars.

Un héritage de contamination

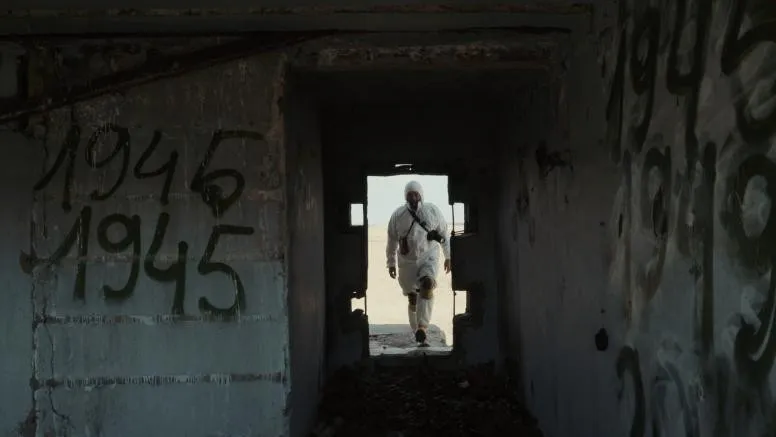

Avec pour toile de fond les steppes kazakhes austères, le récit de Kurmasheva plonge dans une réalité obsédante où les échos du passé résonnent avec force. Le film relate le site d’essais nucléaires de Semipalatinsk, où 456 essais nucléaires ont été menés entre 1949 et 1991, laissant un héritage persistant de contamination radioactive. Comme le raconte le synopsis, « un couple, convaincu que la maladie de leur fille est due aux radiations, cherche la preuve » d’un lien entre leur souffrance et la sombre histoire de leur pays.

Une réflexion cinématographique

Le premier film de Kurmasheva présente la steppe comme une métaphore de l’angoisse existentielle et de la gravité historique. Comme le souligne le site web CPH:DOX, le documentaire est décrit comme « une œuvre cinématographique glaçante », où chaque image, soigneusement sélectionnée, contribue à une compréhension plus large de la condition humaine.

Notamment, We Live Here est le premier film kazakh à être présenté au festival de Copenhague, en compétition aux côtés de 12 autres films internationaux dans la catégorie Dox:Award.

Liens personnels et réflexion culturelle

Dans ses échanges avec The Hollywood Reporter, Kurmasheva revient sur la prévalence des projets qui abordent ce sujet sensible au Kazakhstan : « De nombreux films et séries télévisées abordent ce sujet car il fait partie de nos blessures nationales. Certains habitants hésitent à y revenir, faute de résultats tangibles.» Évoquant son lien personnel – les racines de sa mère dans la région –, elle souligne que son intention va au-delà du simple chagrin.« Il s’agit de comprendre ce que cela signifie pour nous et quelles mesures proactives nous pouvons prendre », affirme-t-elle, déplorant une tendance culturelle à étouffer les sentiments et les discussions.

Découverte de soi intense dans la steppe

En arrivant sur l’ancien site d’essais, Kurmasheva a immédiatement ressenti une déconnexion émotionnelle.« Je suis Kazakhe ; je comprends l’essence de la steppe », se souvient-elle.« Cependant, cette région particulière semblait profondément différente.» Ce sentiment d’isolement et d’incertitude quant à la radioprotection a profondément marqué sa perspective.« On se tient au milieu de la steppe, enveloppée de silence, sans horizon visible », se souvient-elle, s’interrogeant sur l’indifférence de sa communauté face à un héritage aussi tragique.

Interconnexion de l’humanité et de la nature

Kurmasheva attire également l’attention sur un récit plus vaste de l’existence humaine, en réfléchissant au rôle de l’humanité dans sa propre extinction potentielle.« Bien qu’il puisse sembler que les humains puissent provoquer leur propre disparition, la Terre possède une résilience bien supérieure à la nôtre », souligne-t-elle, exhortant les spectateurs à reconnaître cette distinction cruciale.

Une voix pour l’Asie centrale

Ramazanova, la productrice du film, considère la première du film à Copenhague comme un tournant pour la communauté documentaire au Kazakhstan.« En Asie centrale, les documentaires sont souvent relégués à la télévision, sans être sérieusement considérés comme des œuvres créatives. Notre présence ici représente un élan considérable pour notre industrie », déclare-t-elle.

Elle ajoute : « Nous avons reçu de nombreux messages de félicitations de la part de personnes du Kazakhstan et du Kurdistan. Cette visibilité peut rediriger l’attention vers l’Asie centrale et les connaissances acquises grâce à CPH:DOX renforceront sans aucun doute les capacités de notre communauté cinématographique locale.»

L’agence de ventes Syndicado est prête à commercialiser le film à l’international, confirmant ainsi l’observation de Ramazanova selon laquelle une reconnaissance internationale est essentielle pour un impact national.« Pour susciter le changement, il est souvent essentiel d’obtenir la validation des critiques et des experts étrangers », conclut-elle.

Projets à venir et orientations futures

Au-delà de « Nous vivons ici », Kurmasheva et Ramazanova élaborent déjà la stratégie de leur prochain projet documentaire, qui explorera des thèmes écologiques.« Notre deuxième long-métrage est actuellement en phase de développement et se concentre sur la consommation de masse », révèle Ramazanova, développant le récit du voyage d’un t-shirt depuis l’Asie centrale jusqu’à l’une des plus grandes décharges de vêtements au monde, au Chili.« C’est une exploration de la conscience de nos modes de consommation », explique-t-elle.

Une conversation opportune

Ce documentaire fait écho aux débats actuels dans les pays post-soviétiques, où le désarmement nucléaire demeure un sujet controversé. Kurmasheva observe avec justesse : « On a l’impression que l’histoire se répète ; l’humanité est prisonnière d’un cycle, retournant perpétuellement au conflit au lieu de trouver un dialogue pacifique.»

Un lien sacré avec la maison

Le titre du film, Atameken, qui signifie « Ma terre sacrée », résume les liens profonds que les habitants entretiennent avec leur lieu de naissance malgré son histoire radioactive. Kurmasheva souligne : « Pour les habitants, cette terre est intimement liée à leur identité, à leur indépendance et aux souvenirs de leurs ancêtres.» Elle affirme avec émotion : « Bien que ce soit un petit endroit, il représente notre foyer. En fin de compte, nous partageons cette Terre unique, notre seul foyer.»

Laisser un commentaire ▼