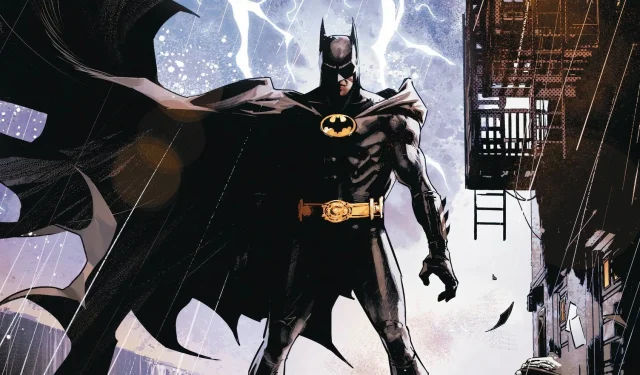

マイケル・キートンのバットマンの演技は、印象的なシーン、特に「俺がバットマンだ」という彼の有名なキャッチフレーズで有名です。しかし、元の脚本をちょっと見てみると、映画の冒頭シーンにはさらに魅力的なセリフが予定されていたことがわかります。ティム・バートンのキャラクターの解釈により、この演技は映画史に残る名作として確固たる地位を築きました。しかし、コミック版では、バットマンの遺産を別の形で定義していたかもしれない別のフレーズが発見されました。

もう一つの始まり:「私は夜だ」

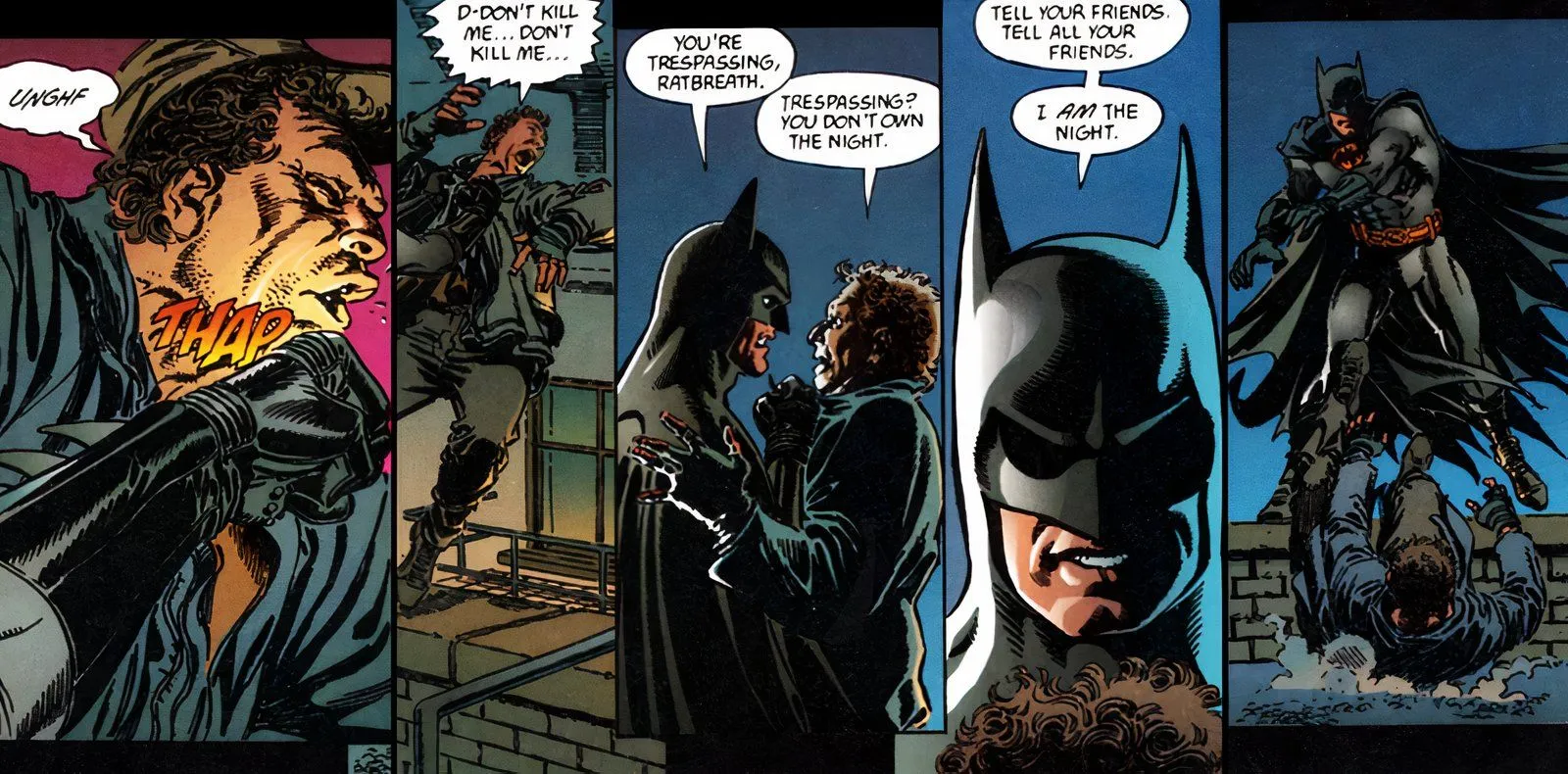

デニス・オニールが執筆し、ジェリー・オードウェイがイラストを手がけた『バットマン:オフィシャル・コミック・アダプテーション #1』の物語は、バートンの1989年の象徴的な映画の脚本に忠実に従っています。しかし、このアダプテーションでは、映画の最も有名なセリフの1つに、驚くべき変更が加えられています。

漫画の冒頭で、バットマンは2人の強盗に立ち向かい、1人を危険な方法で屋上に吊り下げながら、不法侵入について警告を発します。強盗がバットマンは夜を所有していないと主張すると、ケープド・クルセイダーは冷ややかに「私は夜だ」と答え、彼を屋上に残します。

バットマンの象徴的なセリフの進化

脚本とオニールのコミック版では「私は夜だ」と示唆されていたが、キートンが即興で演じた、今では象徴的な「私はバットマンだ」というセリフは、彼の演技の特徴となった。このセリフはオリジナル映画を超えて、クリストファー・ノーランの『バットマン ビギンズ』やさまざまなコミックシリーズに登場し、バットマンの伝説的な遺産の中でその地位を確固たるものにしている。

「私はバットマン」というキャッチフレーズは人気があるにもかかわらず、コミックにおけるこのキャラクターの伝統的な描写とは異なっています。「私は夜だ」というオリジナルのセリフは、バットマンの暗く陰鬱な本質とより密接に一致しており、このキャラクターの復讐と恐怖というテーマと共鳴しています。それに比べて、「私はバットマン」は、印象的ではあるものの、ダークナイトに関連する重厚さを完全には捉えていないかもしれない、大げさな魅力を持っています。

「私は夜」がより共感を呼ぶ理由

バットマンのアイデンティティの中心にあるのは、犯罪と闇との闘いであり、これは初期の作品で強調された側面です。ブルース・ウェインは単なる人間ではなく、ゴッサムの犯罪者たちの上にそびえ立つ、より大きく恐ろしい何かの象徴として登場します。「私は夜だ」というフレーズは、この理解を具体化し、バットマンの神秘性を高め、影の生き物としての彼の役割を主張しています。

バートン監督のゴシックなゴッサムのビジョンは、不気味な影に包まれた街として特徴づけられる。「私は夜だ」というセリフの採用は、このダークな美学を補完し、バットマンを陰鬱な環境と調和した存在として描写している。逆に、「私はバットマンだ」は映画の雰囲気とはまったく対照的である。

キャッチフレーズの遺産を振り返る

「私はバットマンだ」は強いノスタルジックな価値を持っているが、その影響力は時とともに弱まるかもしれない。その効果は、まだアイデンティティーを開拓しているバットマンではなく、強力な神話を確立したバットマンという文脈にかかっている。新進気鋭のバットマンにとって、このセリフは彼のキャラクターに求められる威厳を弱めるかもしれない。

結局のところ、「私はバットマン」は大衆文化の中で生き残ってきたが、それはまた、過ぎ去ったスーパーヒーロー映画製作の時代に属するものでもある。映画の表現が進化し、特に原作の漫画のストーリーへの忠実度が増すにつれて、このフレーズの妥当性は薄れるかもしれない。おそらく、「私はバットマン」は過去のキャラクターの解釈にふさわしいフレーズとして、遺物と見なされるべき時が来ているのだろう。

興味深いことに、漫画版で提案されたオリジナルのフレーズは、それほど有名ではないものの、バットマンの本質と彼の世界のゴシックな雰囲気にもっと忠実に合致している。新しい物語や翻案が登場するにつれ、「私は復讐者だ」のようなセリフは、「私はバットマンだ」の時代は終わったかもしれないことを裏付けている。

『バットマン:オフィシャルコミックアダプテーション #1』は現在DCコミックスから発売されており、ファンにこの古典的な物語への新たな視点を提供しています。

コメントを残す ▼