重要な洞察

- 欠点はあるものの、リンチの『デューン』は大胆な映像表現を披露し、物語の政治的複雑さを強調している。

- リンチの映画は帝国の壮麗さを効果的に捉え、最新版ではやや欠けている貴族的な雰囲気を表現している。

- この初期の『デューン』の翻案には注目すべき物語のバリエーションが含まれており、その独特のスタイルは再評価に値する。

デューンのファンであると自認する人は、通常、フランク・ハーバートの原作かドゥニ・ヴィルヌーヴの映画化作品のどちらかを挙げる。デヴィッド・リンチの1984年の映画化作品は、シュルレアリスム作品で高い評価を得ているにもかかわらず、こうした議論にはほとんど登場しない。この映画は公開当時、奇抜すぎると思われていた。しかし、後から振り返ると、リンチの試みは、公開後の彼自身の批判が見逃していた側面で成功していたことが明らかになっている。

1984 年以前、フランク・ハーバートの壮大な小説を映画化する試みは困難を極め、アレハンドロ・ホドロフスキーやリドリー・スコットなどの著名な監督がさまざまな理由で断念した。リンチは、この SF 物語を映画化した先駆者であったが、結果は残念なものだった。この映画は大きな反発を受け、今では映画化の失敗例として見られることが多いが、現代の描写に見られるものを超えるかもしれないと主張する人もいるほどの固有の長所を備えている。

リンチの壮大なビジョン

リンチ版『デューン』は、特に最近の洗練された映画化作品と比べると、公開当初は、あるいはその後も成功しなかったかもしれない。とはいえ、その評判は主流のストーリーほど悲惨なものではない。むしろ、評価に値する称賛に値する要素を備えた野心的な作品として位置づけられている。

視覚的に、リンチとヴィルヌーヴの映画化作品の対比は顕著である。ヴィルヌーヴの映画は、前作の『ブレードランナー 2049』に似た、洗練されたミニマルな美学を提示している。対照的に、リンチはより派手で型破りなビジュアルスタイルを大胆に採用し、ストーリーテリング体験を向上させている。ヴィルヌーヴの『デューン』の撮影法は時代を超越したものと見なされる可能性が高いが、リンチの演出は、その派手なセットと、印象的なフレーメンのスチールスーツなどの手の込んだ衣装で豪華さを追求、物語にふさわしい超現実的に感じられる環境を作り出している。

さらに、ヴィルヌーヴはポールの個人的なストーリー展開を強調することを選んだが、リンチの 1984 年の映画ではその世界の政治的複雑さを深く掘り下げている。リンチ版では、大家、スペーシング ギルド、皇帝などの派閥の描写がはるかに強調されているが、このため物語はやや断片的で慌ただしい感じがする。しかし、この複雑な伝承はハーバートの最初の構想にとって極めて重要である。

オリジナルの『デューン』における堂々とした描写

リンチ版は、特にコリノ家とアトレイデス家を中心に、貴族の威厳の描写に優れている。貴族の雰囲気が忠実に再現され、イルラン王女などの登場人物は王族の雰囲気を醸し出している。ヴィルヌーヴ版『デューン』でのクリストファー・ウォーケンの演技は、映画の雰囲気に合わせ、明らかに控えめである一方、リンチ版でのホセ・フェラーのパーディシャー皇帝の演技は、威厳のある存在感を伝えている。

さらに、リンチの描くレト公爵とアトレイデス家は、オスカー・アイザックのより控えめな「クールな父親」の性格と比べると、より形式的で豪華な本質をとらえている。リンチの映画はハルコネン男爵の描写で批判を受けたが、悪役のグロテスクな本質は紛れもなく強力だった。

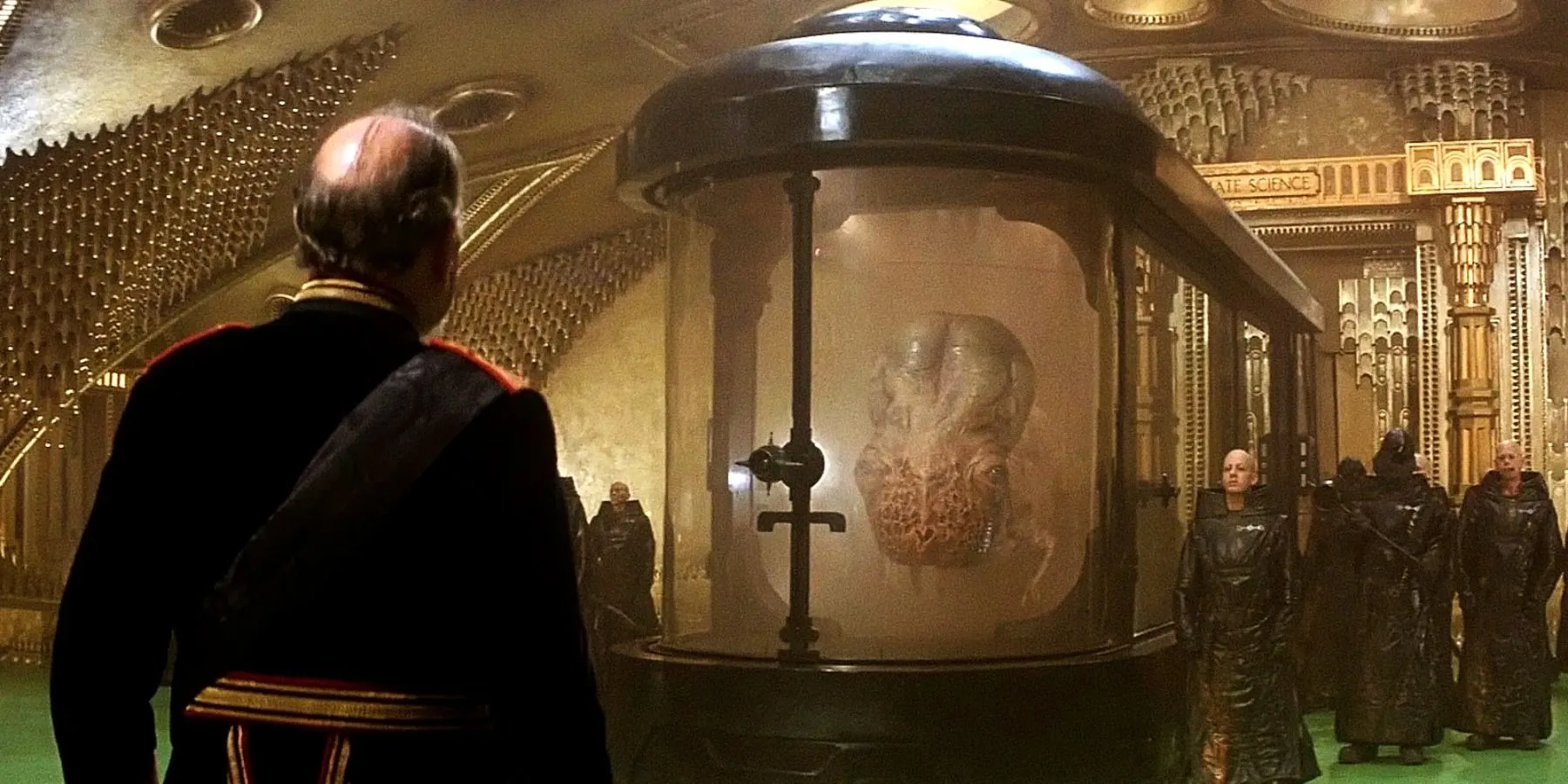

キャラクターの描写や美学に加え、物語の違いも興味深い考察ポイントを提示している。特にヴィルヌーヴ監督は2つの映画でよりゆっくりとした、より慎重なストーリー展開を選んだ。しかし、これは皇帝のスペーシングギルドへの依存などの重要な要素が新しいバージョンでは省略されたことを意味した。リンチ監督の脚色では、この重要な側面がトレードマークのスタイルに取り入れられ、ギルドナビゲーターは巨大な変異した爬虫類の姿で描かれている。一方ヴィルヌーヴ監督は、人間の代表者を通してギルドの影響をほのめかすことを選んだ。Empireのインタビューで、彼は省略の意図を次のように説明した。

「この最初の部分ではナビゲーターは登場しません。[…] 宇宙旅行をできるだけ神秘的にして、物語のその部分に関する神秘主義的な感覚を呼び起こすようにしました。宇宙に関するすべてが謎めいているように感じます。」

リンチの『デューン』の再評価

リンチの『デューン』におけるスペーシングギルドの初期の描写は、映画の奇抜さを強調しただけでなく、シャダム IV のような一見比類のない支配者がギルドの権威に従わなければならないことを示し、物語に深い政治的含意を吹き込んだ。恒星間旅行の描写は、特にナビゲーターがワームホールを作るシーンが儀式的な性質を呼び起こし、さらに興味をそそるものとなった。しかし、ベネ ゲセリットの音声技術を物理的なウィアーディング モジュールに変換するなど、リンチのより物議を醸す決定のいくつかは、彼のより独創的な選択の信憑性を複雑にしている。

リンチの『デューン』は、サウンド デザインと音楽も高く評価されるべき作品です。現代の解釈とは大きく異なるものの、長年にわたって独自のアイデンティティをうまく維持しています。キャラクターの描写にナレーションを使用するなど、特定のスタイルの選択は、一部の視聴者には雑然としているように感じられるかもしれませんが、この創造的なリスクは評価されるべきです。全体的に、1984 年の映画化は、特にかつては過小評価されていた古い映画に関連する「大げささ」を観客が受け入れ始めているため、改めて見る価値があります。結局のところ、スティングがフェイド ラウタを演じ、宇宙を操るパグ犬が登場する『デューン』の映画化作品は、簡単に見過ごすことはできません。

コメントを残す